台灣也正式進入了最炎熱的夏季,

趁著酷暑整個水草成長可能惡化之前,

先做個紀錄和比較。

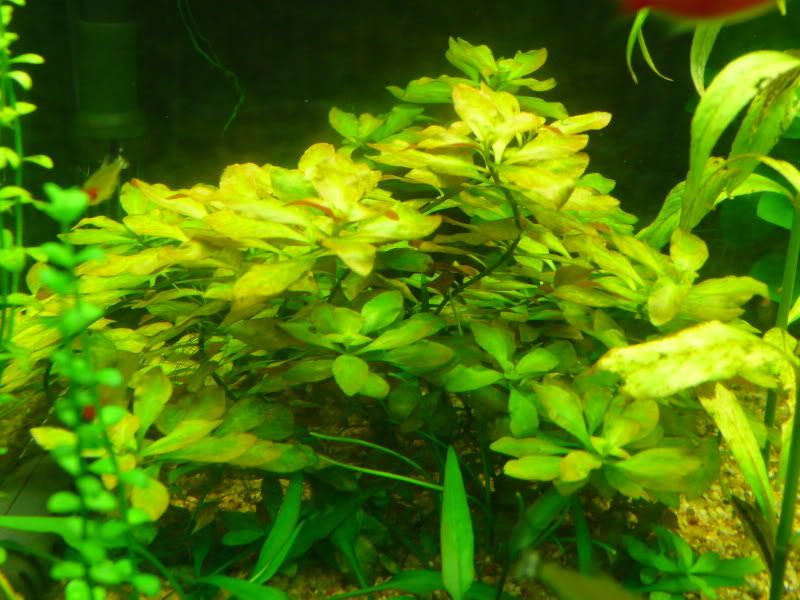

最上圖是 2008 年 4 月 19 日設缸滿兩個星期時的照片,

下圖則是今日(2008 年 7 月 6 日)的最新照片:

很明顯的看得出來,

有些水草成長還不錯,

例如大寶塔、北極杉和豹紋葉底紅,

尤其是大寶塔,

完全看不出莖節拉長的樣子,

難怪從幾十年前大寶塔就是荷蘭式水草缸的熱門草種;

但也有些水草的狀況並不太好,

例如最右邊的蘋果草已經完全滅絕了,

而原本我認為應該能撐起大局的羅貝利草,

近來的生長近來也每下愈況,

有一點出乎我的意料之外。

羅背利草先前在娘家的水草缸中表現的其實相當不錯,

不料在自己家裡的缸子表現不入預期。

推想可能的原因有幾個:

首先還是溫度過高導致冷風扇不停的吹拂水面,

導致水中的二氧化碳快速散溢,

致使羅貝利草無足夠的二氧化碳維持成長;

其次是可能我這一次所使用的山土(陽明山土)的成分不如先前,

因此對於二氧化碳的供應效力較差,

但也可能是我這次所使用的山土已經棄用很久了,

直到要設缸的時候才又拿出來使用,

土壤的有機成分經細菌分解而產生了相當變化;

此外光照強度也是要加以考量的,

由目前羅貝利分布來看,

生長較差的反而是光照強度較高的位置,

對於較弱光的植株反而沒有狀況;

另外因為我嚴格控制餵食的餌料,

導致大和米蝦食物不足而啃食水草,

這也是要列入考慮的重點。

今天做了一下水質測試以求比較。

設缸一星期後測量水族缸的水值得到了:

pH:6.78(剛開燈)~7.31(剛熄燈)

TDS:89 ppm

GH:4 dGH

KH:2.5 dKH

今天的水質測試結果:

TDS:191 ppm

GH:8 dGH

KH:2.5 dKH

過去三個月來不曾換水,

況且由於風扇吹拂使得水分蒸發加速,

幾乎每天都要補充好幾公升的自來水,

導電度大幅的上升就不令人意外了。

何況自從養魚為飼料以後,

想要抑制導電度的上升,

更是難上加難。

酸鹼值的變化也相當的有趣。

我在放養所有的觀賞魚以後,

每日點燈前的最低 pH 值由 6.78 降到了 6.72。

可是好景不常,

由於近幾個星期來風扇不斷的吹拂水面,

每日的最低酸鹼值都在 6.81 以上了。

小血心蘭在我的天然水草缸成長非常的差,

縮頂破葉全都來了,

完全和先前的娘家缸判若兩草。

推敲其原因,

除了二氧化碳是重要的關鍵以外,

我相當懷疑小血心蘭其實是弱光植物。

反而由原本木炭缸移植來的大血心蘭反而活得還不錯。

紅雨傘的狀況也未若預期,

這顆種植超過兩年的水草,

就屬現今在天然水草缸內狀況較差。

過去無論是轉型的天然水草缸或這戊二醛實驗,

紅雨傘的成長始終是令我滿意的。

色彩的變化倒是其次,

最重要的還是植株的健康。

綜觀這幾個星期來的變化,

最大的焦點還是在於二氧化碳的供應。

由不少水草的成長狀況看來,

目前水族缸內的二氧化碳狀況並不是很好。

面對酷熱的夏天這一關,

我們也只能祈禱和期待了。

我今天決定做較大幅度的整理並且換水,

為了堅持不使用二氧化碳和戊二醛,

我寧可退而求其次種植適應力較強的品種,

而非堅守某種水草不可。

當然了,

在必要時我可能會考慮在底床塞入泥炭苔冰肥球,

以增加底泥的二氧化碳供應。

最後值得一提的是,

包括我在內的許多草友都很堅守 Diana Walstad 女士的底床鋪設建議,

即 4 公分的底泥加 1 公分的矽砂。

這雖是個安全的做法,

但對於想挑戰更高境界的草友而言,

有一種綁手綁腳的感覺。

Tom Barr 則提出了另一種鋪設的建議:

先將泥土與矽砂以 1:2~3 的方式攪拌,

再以這樣的「泥砂」鋪設 5-7.5 公分,

最上方再蓋上一層 2.5 公分的矽砂。

也就是底床總厚度達 7.5~10 公分。

如果不願意那麼麻煩的話,

也可以先將泥土與矽砂以 1:3~4 的比例攪拌,

並直接鋪設總厚度 7.5~10 公分,

上方則不再鋪設一層純矽砂。

Tom Barr 認為雖然這樣的方式泥土的量較少,

但由於混和矽砂的關係,

氧化還原電位不至急遽下降,

因此底床的鋪設厚度可以增高的同時,

泥土也因較不缺氧而可釋放出二氧化碳來。

其實 Tom Barr 的建議做法相當類似從前的荷蘭式水草栽培法,

但無論如何,

這樣的泥砂攪和鋪設法,

都還是無法保證提供二氧化碳的期限。

RSS 訂閱

RSS 訂閱