水草根系在缺氧的底床中,

供應周遭氧氣造成溶氧的梯度,

對於脫氮作用反而有促進的作用,

而非在溶氧量極低的環境中,

才有利於脫氮作用的進行。

那麼我們就覺得好奇了,

水草的莖葉部位的情況呢?

水草莖葉對硝化作用有何影響呢?

莖葉部的高溶氧量是否不利於脫氮作用的發生,

或者莖葉的溶氧梯度也同樣有助於脫氮作用的進行?

我們還是來參考研究報告怎麼說吧。

瑞典的學者 Eriksson 等人於 1999 年發表了一篇研究,

學者以龍鬚草(Potamogeton pectinatus)為研究對象,

探討照明對水草表面和根系對於硝化作用和脫氮作用的影響。

研究人員分成了三個實驗的小組,

分別是只含有龍鬚草的莖葉、底床和龍鬚草加底床,

在六小時黑暗、六小時照光和六小時黑暗的照明環境中,

並且注入氮14的氨氮(NH4)和氮15的硝酸(NO3),

來觀察硝化作用和脫氮作用的差別。

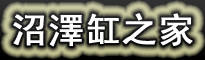

傳統上單純的以好氧或缺氧環境來看待硝化作用和脫氮作用,其實並不適用在水草的身上。

實驗的結果發現,

在含有龍鬚草的兩組當中,

溶解態無機碳(DIC)濃度的變化,

介於有照明時的 8 mg/L 和黑暗時的 16 mg/L 之間;

而只含有底床的這一組,

溶解態無機碳濃度則不論光照或黑暗,

很穩定的介於 13 至 15 mg/L 之間。

這個數據對於天然水草缸的玩家而言,

是很值得留意的碳元素濃度。

此外就硝酸濃度而言,

在只含有龍鬚草的實驗組當中,

整體的硝酸濃度呈現了淨增加;

但在含有底床的兩組實驗中,

整體的硝酸濃度則呈現了淨減少。

若再從照明於否的角度來看,

在有光照的時後,

含有龍鬚草的兩組實驗,

其硝酸濃度都是增加的;

但在黑暗的時候,

三組的硝酸濃度都是減少的。

學者認為黑暗期三組實驗的硝酸都呈現減少,

意味著硝酸都出現了消耗的現象。

根據研究指出,水草每公克乾重的表面積約為 0.16 平方公尺,而水草表面積的硝化作用速率則約為 0.5 mg/h/m2。

這個實驗同時也再度證實了,

含有水草的兩組,

其硝化作用比起只含底床的這一組,

活性要高出非常的多。

況且在照明的情況下,

水草表面的硝化作用又特別的顯著,

只含底床的這一組,

硝化作用的速率則和照明與否無關。

這很可能是和水草在照明時產生大量的氧氣,

有利於附著於表面生物膜內的硝化細菌使用。

這不禁令我們想起了「水草與生化過濾(下):當水草遇到硝化細菌」一文,

Diana Walstad 女士也提到了水草的莖葉上都覆蓋著一層硝化細菌,

並認為水草缸可以不使用過濾器。

其實根據瑞典學者在先前的研究也計算出,

水草每公克乾重的表面積約為 0.16 平方公尺,

而水草表面積的硝化作用速率則約為 0.5 mg/h/m2。

研究人員利用氮15的氮氣(來自 NO3)和氮14的氮氣(來自 NH4),

來協助鑑定脫氮作用的發生速率和比例。

脫氮作用在水草的莖葉表面也會進行,有別於許多人原先的觀念。

由圖表可以很明顯的看出,

脫氮作用在只含底床和同時含有底床與龍鬚草的這兩組中,

比起只含龍鬚草的這一組要高出很多。

雖然沒有底床環境,

只含龍鬚草的這一組依舊在進行脫氮作用,

也就是說水草的莖葉表面雖然處於高溶氧量的環境下,

脫氮作用仍舊會發生。

在含有底床的這兩組實驗中(不論有龍鬚草與否),

14NO33- 的脫氮作用所佔的比例很低,

但在只含龍鬚草的這一組中則佔了相當大的比例。

由於水草莖葉表面的硝化作用速率是脫氮作用速率的 40 倍,

作者認為氮14由氨氮經過硝化作用變成了氮14的硝酸,

然後才進行脫氮作用。

這意味著水草表面的脫氮作用,

其實是和硝化作用有很緊密的關係的。

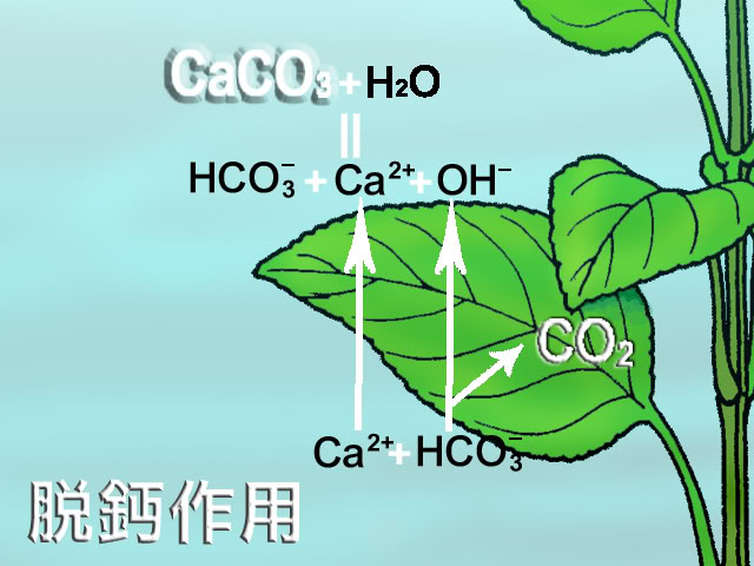

水草葉面在行光合作用時,不但提供了氧氣,還提供了鹼性的環境,很有利於硝化作用的進行。

水草提供了大量的表面積給為生物附著生存,

同時也在莖葉上提供了氧氣給硝化細菌使用,

此外水草在行光合作用的時候,

表面的酸鹼值(pH)也可能因脫鈣作用而升高,

對硝化細菌而言又產生了正面的影響。

所以水草莖葉對於硝化細菌具有很正面作用。

而我們先前曾提到了,

脫氮作用往往是和硝化作用伴隨而生,

並非全然是我們原先所預期的絕對缺氧環境,

這可由不論是在水草的根系或者莖葉上,

都發現了在有氧環境中也能產生脫氮作用來證實。

無論如何,

對於沒種植水草的水族愛好者而言,

脫氮過濾器或許是個考慮的器材。

但對於水草缸而言,

由於水草不論莖葉或根系,

都提供了硝化作用和脫氮作用的環境,

可就不用太擔心脫氮作用了,

反正一切交給水草就對了。

RSS 訂閱

RSS 訂閱